Was ist eine Vorlesung?

Die Vorlesung ist ein an Hochschulen etabliertes Format zur Wissensvermittlung. Sie ermöglicht es Lehrpersonen, Inhalte in einem strukturierten Vortrag an eine große Gruppe zu präsentieren – meist in wöchentlichen Sitzungen von 90 oder 180 Minuten. In diesem Rahmen gilt sie als besonders effizient im Hinblick auf Zeit und Ressourcen.

Wozu dient die Vorlesung?

📚 Überblick & Struktur: Einführung in Fachinhalte, Strukturierung des Fachwissens, Überblick über Konzepte, Theorien, Methoden.

🧠 Modell wissenschaftlichen Denkens: Denkwege und Argumentationslinien werden sichtbar.

🎯 Motivation & Orientierung: Relevanzbezüge zur Gesellschaft, Forschung, Berufspraxis.

👉 Vorlesungen dienen der strukturierten Wissensvermittlung – einführend, systematisierend, theoretisch fundierend, forschungsbezogen.

Herausforderung monologischer (klassischen) Vorlesungen

🕒 Sinkende Aufmerksamkeit

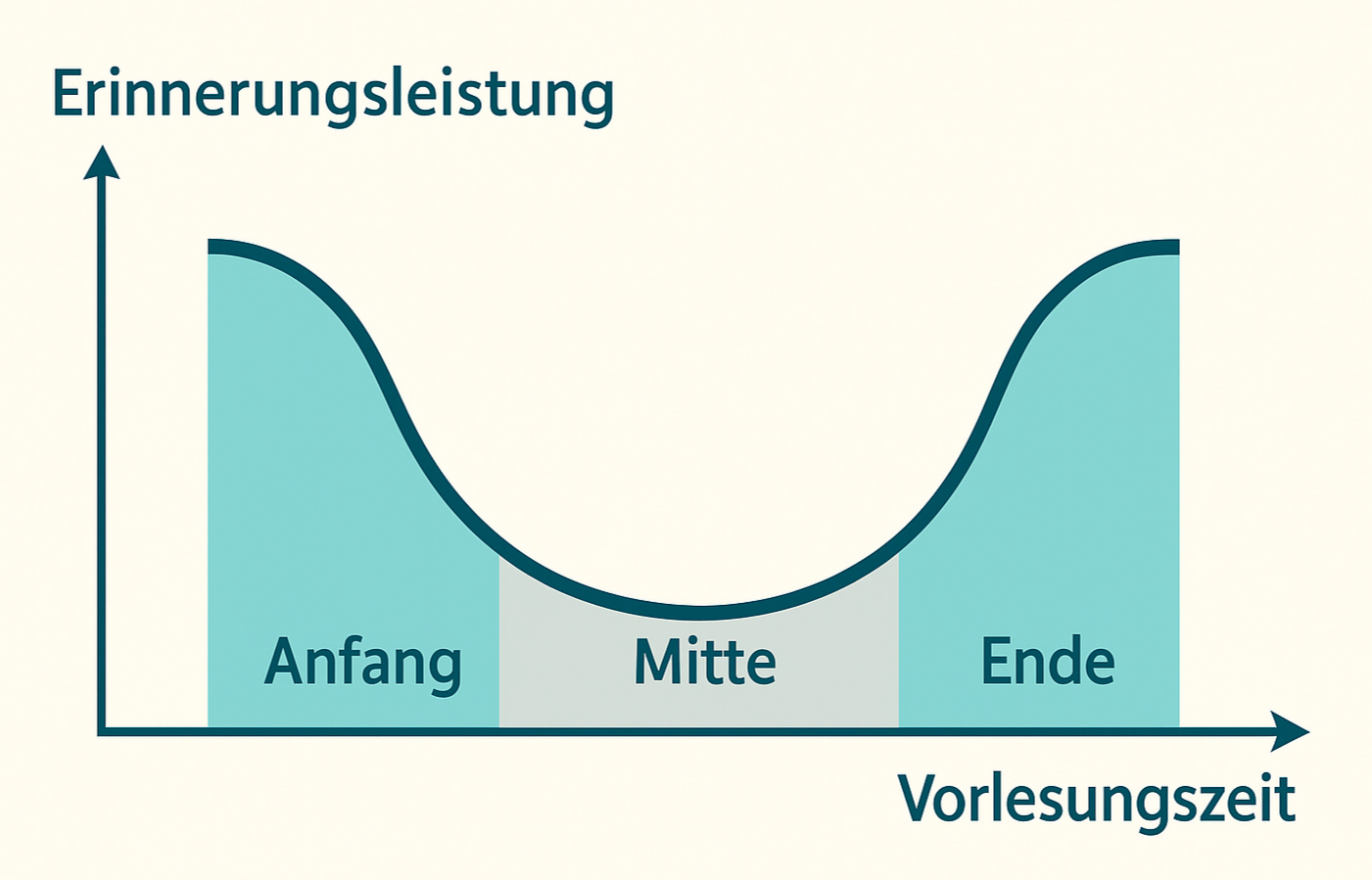

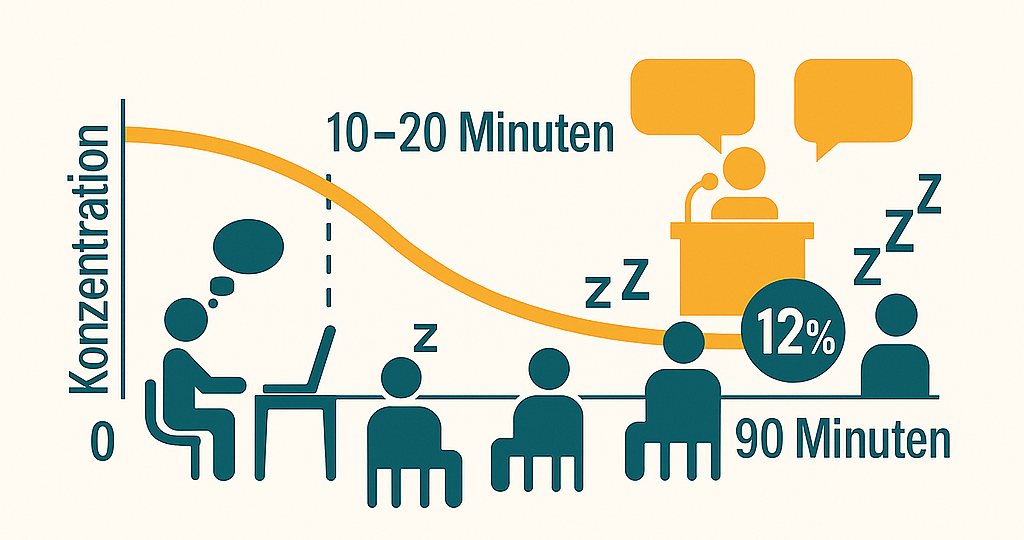

Die Konzentration der Zuhörenden lässt oft bereits nach 10 bis 20 Minuten deutlich nach. Studien belegen: In der zweiten Hälfte einer 90-minütigen Vorlesung hören nur noch rund 12 % der Studierenden aufmerksam zu. Am besten erinnert man sich an das, was am Anfang oder Ende gesagt wurde. Inhalte aus der Mitte einer Vorlesung werden besonders schlecht behalten.

❌ Geringe Erinnerungsleistung

Ohne Wiederholung oder Anwendung bleiben Inhalte aus Vorlesungen meist nur kurzfristig im Gedächtnis. Nach fünf Tagen erinnern sich viele Studierende noch an die Grundideen, jedoch kaum an konkrete Fakten oder Formulierungen. Auch eine hohe Informationsdichte wirkt sich negativ auf die Behaltensleistung aus.

💤 Passive Rolle der Studierenden

In klassisch gestalteten Vorlesungen beschränkt sich die Rolle der Studierenden häufig auf das reine Zuhören. Ohne aktivierende Impulse fehlt die Auseinandersetzung mit dem Stoff – ein zentraler Grund für geringe Beteiligung, eingeschränktes Verständnis und oberflächliches Lernen.

Fazit für die Lehre

Diese Herausforderungen sprechen dafür, Vorlesungen durch methodische Vielfalt, Visualisierung, dialogische Elemente oder digitale Begleitformate weiterzuentwickeln.

Was hilft?

📌 Interessanter Einstieg:

Beginnen Sie mit einer provokanten Frage, einem aktuellen Beispiel, einem kurzen Erfahrungsbericht oder einer kleinen Anekdote. Ziel ist es, Neugier zu wecken und das Thema im Alltag oder Forschungsbezug zu verankern.

📌 Gliederung nach dem 3-Akt-Modell:

Starten Sie mit einer klaren Struktur (Einführung – Vertiefung – Zusammenfassung), bei der wichtige Inhalte am Anfang und am Ende positioniert werden.

📌 Mini-Aktivierungen alle 15–20 Minuten:

Binden Sie nach etwa 20 Minuten eine Aktivierung ein, um die Aufmerksamkeit neu zu fokussieren, das Gelernte kurz zu reflektieren oder einen Wechsel der Perspektive zu ermöglichen.

📌 Wiederholung & Verankerung:

Fassen Sie regelmäßig zentrale Inhalte zusammen, um das Behalten zu fördern und Anschlusswissen aufzubauen.

📌 Abwechslungsreiche Vermittlungsformen:

Setzen Sie unterschiedliche Methoden und Medien gezielt ein, um verschiedene Lerntypen anzusprechen und die Aufmerksamkeit zu erhalten.

📌 Beteiligung fördern:

Ermöglichen Sie den Studierenden, sich aktiv einzubringen – auch niedrigschwellig oder anonym.

Erfolgsfaktoren guter Vorlesungen

Formen von Vorlesungen

In der Hochschullehre stehen heute verschiedene Vorlesungsformate zur Verfügung, die sich in Bezug auf Zielsetzung, Interaktivität und Mediennutzung unterscheiden. Wählen Sie das Format bewusst entsprechend Ihrer Lernziele und Rahmenbedingungen aus.

| Format | Beschreibung | Vorteile | Herausforderungen |

|---|---|---|---|

| Klassisch | Vortrag der Lehrperson, gelegentliche Fragen oder Diskussionen | Gut steuerbar, effizient für große Gruppen | geringe Interaktivität |

| Inverted / Flipped | Vorbereitender Input (z. B. Video), Präsenzzeit für Diskussion & Anwendung | Förderung des aktiven Lernens, tieferes Verständnis | hoher Vorbereitungsaufwand |

| Interaktiv | Kombination mit Abstimmungen, Gruppenarbeit, Micro-Tasks | Aktivierung, Feedback in Echtzeit | verlangt methodisches Know-how |

| Hybrid / Online | Kombination von Präsenz- und Online-Teilnehmenden | Flexibilität, Reichweite | technische & organisatorische Hürden |

| Serielle Mini-Lectures | Kurze Input-Impulse, rhythmisiert mit Aktivierungsphasen | Erhöhung der Aufmerksamkeit | hohe Strukturierungsanforderung |

Ist die Vorlesung ein veraltetes Format?

Trotz häufiger Kritik an der Monologlastigkeit gilt: Die Vorlesung kann als Bühne für performative, reflektierende, sprechende Wissenschaft wirken – wenn sie nicht nur als Input, sondern als Dialogangebot im Medium des Hörens verstanden wird (vgl. Schleiermacher-Lesart in Bologna-Bestiarium1).

Fazit: Die Vorlesung ist nicht per se veraltet – sondern dann überholt, wenn sie als reine Stoffdurchgabe ohne Gestaltung und Dialogoption gedacht ist.

- Die Formulierung „Schleiermacher-Lesart in Bologna-Bestiarium“ verweist auf eine spezifische Interpretation der Vorlesung als kommunikatives, dialogisches Ereignis – orientiert an den Gedanken des Theologen und Philosophen Friedrich Schleiermacher und aufgegriffen im Werk „Bologna-Bestiarium – Unbedingte Universitäten“.

Schleiermacher-Lesart im Kontext der Vorlesung:

Diese Lesart versteht die Vorlesung nicht nur als Einbahnstraße der Informationsweitergabe, sondern als ein öffentlicher Denkraum, in dem Wissenschaft in ihrer sprachlichen, argumentativen und ethischen Dimension hörbar wird. Das Zuhören ist darin kein passives Aufnehmen, sondern Teil eines stillen Dialogs zwischen Vortragendem und Hörenden.

↩︎